こんにちは!

来週末に迫るラフティング世界選手権アルゼンチン大会!

今回はその第3弾です!

シリーズのその他の記事はこちらから♪

- 1本目:ラフティング世界選手権大会の概要や日本から出場する4チームに関して:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその1」

- 2本目:ラフティング世界選手権大会場所アルゼンチンまでの道のり、大会が開催される街、大会前の練習風景レポート:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその2」

- 4本目:チーム・テイケイの選手の魅力を紹介!お忙しいのにインタビューしちゃいました!:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその4」

- 5本目:世界大会種目終了!それぞれの種目を振り返ります!:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその5」

レースラフティングとは、スプリント、H2H、スラローム、ダウンリバーの4種目からなり、その総合得点で勝利が決まります。

今回はこの4種目について実際に行われる競技順に種目紹介をしていきます!

ルールや特徴、レースを見る&応援する上でも注目してほしいポイントをお伝えしていきます。

また、HONKI Universityがいつもお世話になっている日本代表チームTEIKEIの藤川雄大選手にお伺いした各種目の魅力も併せてお伝えします!

IRF WRC Argentina 2018 インスタグラムより

概要

1.Sprint(スプリント)

2.H2H(Head to Head)

3.Slalom(スラローム)

4 .Down River (ダウンリバー)

5 .各種目の配点について

1.Sprint(スプリント)

距離は300~500m、時間はおよそ1分~3分のレースです。

そのタイムを競う種目で、陸上競技でいう短距離のような位置付けです。

第一種目であるスプリントの特徴と面白さをチームTEIKEIの藤川雄大選手お聞きしました!

”スプリントは短距離なんで、全力疾走って感じ全力を出す爽快感(=辛さ)がありますね!そして、コンマを争うところなのでひとつのミスがタイムロスという緻密さもあります。最初の種目でスタート前の独特の雰囲気もあります。ピリピリ感じますね。”

確かにラフティング種目の中では短距離なのですが、とはいえ300~500mの距離をずっと全力疾走するのは、初心者なりにも練習している私たちでは全速力で走れる距離ではありません。。。

多分、ソッコーでへばることが想定されます。。。

でも、辛さとも言えるその爽快感、メンバー全員のパドルが揃いボートが前に進んでいく感覚はラフティングをやったことがある方は共感いただけるかと!

4種目中一番小さい配点ながら、最初の種目であり、その後のH2Hの組み合わせにも関わる非常に緊張を伴う種目でもあるんです。

今回のアルゼンチン大会でも最初からしっかりとチェックしていきたいです!

また、日本チームはもちろん、このスプリント競技で上位に入っていくチームはその後も活躍の可能性大なので見逃せないですね!

2. H2H(Head to Head)

まずはこちらの動画をご覧ください!

はい!白熱しております!!

4種目の中でも最も熱いと言われる競技がこのH2H(Head to Head)。

名前からしてなんだかカッコいいです!

名前の通り、競り合いは見応え抜群!!

WRC 2017japan HPより

スプリントは1チームずつレースを行いタイムを計りましたが、H2Hでは

2艇同時にスタートし、そのタイムを競います。

ラフティングのイメージを覆されますね!!思いっきり接触プレーじゃん!!

川の流れとの戦いだけではなく、対戦相手艇との戦いでもあります!!

私たちもたまに練習の合間に「楽しいから」という理由でH2Hやろう!となり、

メンズ勢はやる気満々。

女子勢は「やれやれ」と思いながらも一緒になって闘争心が出てきて、結果ヘトヘトになって終了します。笑

藤川選手にH2Hの見所を聞いてみると、やはりその「熱さ」にあるようです

”H2Hは一番熱くなるんじゃないでしょうか!スタートダッシュの数パドルにかける熱量と肉弾戦。 ただ、今回からはNEWルールのH2Hなので違う感じがあるかもしれないですね。”

この種目の魅力は何と言ってもスタートダッシュ。

スタートからの数パドルで勝負の分かれ目になることも。

また、相手の艇とのラインの取り合いが壮絶!

対戦相手の艇側のポジション選手同士でのパドルと体のぶつかり合いは、やはり熱くなる一番のポイントなんですね!

また、今回のレースから新しいルールが適用されるとのこと。

その新ルールとは、「ブイを通過しなければならない」という点です。

ブイを1箇所通過できなかった場合、ペナルティとしてプラス50秒が課せられます(この後にありますが、まるでスラロームのようなペナルティです)

ちなみに、ブイにボートやバドルが触れることはペナルティとはなりません。

これまでなかったこのルールが追加されることにより、どんな展開になるかまたわからなくなりました!

IRF WRC Argentina 2018 インスタグラムより

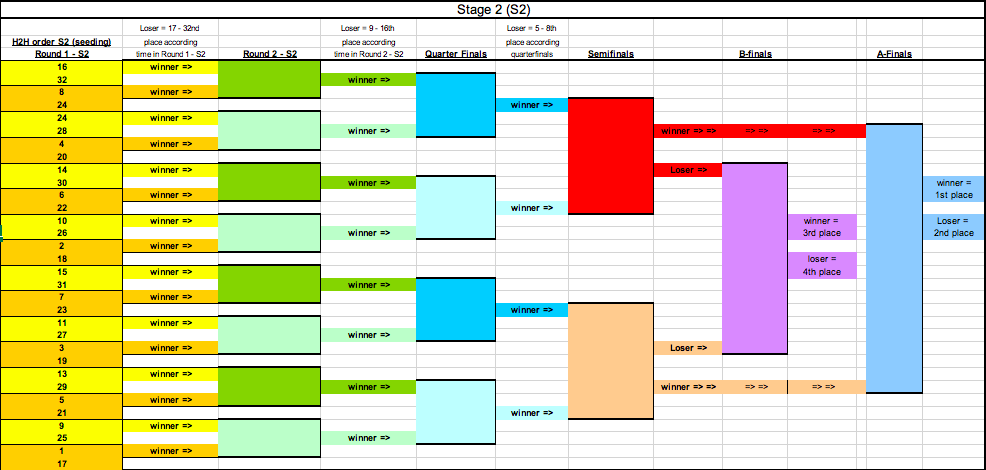

H2Hだけは4種目の中でも唯一トーナメント戦となっています。

トーナメント戦なので、順位を決めるまでこれだけの数、レースをこなさなればならない!!?

これは、かなりの体力戦でもありますね!

3. Slalom (スラローム)

スラロームとは、設置されたゲートを順番通りに通過するタイムを競う短距離レースです。

川の中に2本のポールで「ゲート」が作られ、その間をボートが通過していきます。

すごい!!こんな流れの中なのに次々とゲートを通過していく!!

International Rafting Federation (IRF) より

さて、動画の中で、赤と緑2種類のゲートがあるのに気がつきましたでしょうか?

ラフティングスラロームでは、アップゲート(赤)とダウンゲート(緑)の2種類あります。

ダウンゲート(緑)とは、川の流れに対して「ダウン」する、つまり「下る」ゲートです。 上の写真がそのダウンゲート(緑)です。

International Rafting Federation (IRF) より

それに対し、アップゲートとは川の流れに対して「アップ」する、つまり川の流れに逆らって「漕ぎ上がる」ゲートです。 上の写真がこのアップゲート(赤)です。

次に、スラローム競技の代表的なペナルティについて説明します。

ゲート不通過で、プラス50秒のペナルティ。

ゲート接触で、プラス5秒のペナルティ。

接触というのは、体およびパドルやライフジャケットなどの道具装備がポールに触れることをいいます。1つのゲートに1回触っても2回以上触っても同じプラス5秒のペナルティです。

不通過でプラス50秒はかなりデカイ!!!!

このペナルティをとられないために、かなり体を倒してくぐる様子が最初の動画からもわかります。

スラロームは1チーム2回トライすることができ、2回のうち早い方のタイムがスコアに反映されます。(他チームと同タイムの場合は、遅い方のタイムを比較します)

設置されるゲートの数は、通常8~14個。そのうち、アップゲートが2~6個が一般的なようです。。

スラロームは、最も複雑かつテクニカルな競技のひとつであると同時に、ラフティング競技者の中でも人気の種目でもあるんだとか。

(藤川選手)

”スラロームは好きな人が多いんじゃないですかね。流れを読んで、動きをシェアして、実際にボートコントロールしていく。タイムを出すためにギリギリのラインを攻めたり、上手くいった時の気持ちよさは皆なら共感してもらえると思います。”

「流れを読んで、動きをシェアして、ボートコントロールする」。スラロームにはいっぱい要素が!!

正確なボートコントロールが求められるからこそたくさんのコミュニケーションでどう動きたいとか、もっとこうじゃないかとかシェアしていくことが大事なんですね!

チームテイケイの中橋選手、吉永選手、安藤選手、辻田選手もスラロームが一番好きな種目なんだそうです!

やはり人気なんですね!

上手くいった時の気持ち良さ、共感します!が、めったに上手くいかないのでかなり低い頻度でしか味わえないです笑

私たちHONKI Universityが唯一出場したことのある御岳カップの種目でもあるスラロームですが、本当に難しい!!

そして、曲がりなりにも練習していくうちに少しわかってきたことなのですが、特にスラロームは

ボートを回す回数が多いため、ボートに乗っているメンバーそれぞれに役割が明確に分かれている、ということ。

今回は4人制のR4なので、右前、左前、右後ろ、左後ろの4人。その4人全員が違う動きをしています。

そのタイミングで必要なことがポジションごとによって異なるからなんですね!

一人一人がやるべきことを全うしないと、一人だけが頑張ってもボートは上手く動いてくれない。

一人で右前、左前、右後ろ、左後ろ全部のポジションの動きをすることは不可能ですもんね。

ラフティングがチームスポーツであり、それがこのスポーツの醍醐味でもある、そのことを練習で感じております。。!!

だからこそ、全員がやることをベストなタイミングでできた時の気持ち良さは半端ないですよね!!

4.Down River (ダウンリバー)

最終種目は「ダウンリバー」。ラフティングと聞いて一番にイメージする種目だと思います!

通常10km~20kmもの距離の川を下り、そのタイムを競う長距離レースです。

3つのグループに分かれて、1グループ5~6チームでレースを行います。

こちらは前回大会の動画です。

ダウンリバーの様子ご覧いただけましたでしょうか。

ラフティングやったことあるよっていう人のほとんどがレジャーラフティング会社によるこのダウンリバーだと思います。一般の人がラフティング、川、パドルスポーツを楽しむきっかけとなる種目ですね!

私たちが初めてラフティングを体験したレジャーラフティングでもダウンリバーめっちゃ楽しい!!とラフティングにハマってしまいました。

通常、ツアーでは一番後ろにガイドさんがついてくれています。

実はこの方がほとんどボートをコントロールしているんですね。

レジャー・アクティビティの予約サイト そとあそび より

なので、写真のような感じで、急流では参加者はパドルをあげて(漕がないで)ガイドさん一人で舵をとり瀬を超えていきます。

はい、乗ってる一般の人は何もしていません。笑

ツアーガイドなしで自分たちで川下りを初めてやったとき、そのボートコントロールの難しさをめっちゃ痛感。。。岩にめちゃめちゃ激突するわ転覆するわ。

ラフティング楽しい!!という思いとともに、なんでこんなに上手くいかないんだ。。!!

と、楽かった記憶と同じくらい悔しんだ記憶があります。

(スーパービギナーなので、悔しがるのもちょっと変な話なんですが。笑)

日本代表チームTEIKEIのキャプテン小泉聡選手の一番好きな種目がこのダウンリバー。

その理由も「ダウンリバーにはいつもストーリーがあるから」。

...カッコイイ!!

レベル的には比にならないけれど、私たちも全国のいろんな川を自由に下れるようになりたい!!と夢は大きいです笑

2回として同じコンディションがない自然の中でやるからこそ、毎回違ったストーリーがあるんだろうな~!!

ダウンリバーの魅力を藤川選手にもお伺いすると、

”これぞラフティングですよね。スタート方法によって、レース展開はけっこう変わりますが、全ての要素がありますよね。 50分近く全力で、最高配点であり、最終種目でもあり、終わったときに出し切れていたら、それだけでもうOKって感じるくらいです。”

全ての要素が詰まっている最終種目。

50分近く漕ぎ続ける、しかも全力でって…私には体力の想像がつきません。。。

もうほんとに最後の追い込みの種目なんですね。

チームテイケイHPより

H2Hのようにラインの取り合いもありますが、チームごとに違うラインをとっていくこともあります。

各チームのラインの取り方、戦略にも注目したいですね!

また、ダウンリバーは4種目の中でも最も川について知っておく必要がある種目です。

今回の舞台はアルゼンチンのアルミネ川。(アルミネ川の特徴については別記事には詳しく紹介します!)

現在、選手の方々は現地入りし本番に向けて練習真っ最中。

もちろん入念な練習、シミュレーションを積み重ねて臨む本番ですが、

選手自身も川に漕ぎ出すまで何が起こるか本当にわからないレース。

ラフティングの醍醐味と言えそうです!!

今回大会のダウンリバーも今から楽しみすぎます!

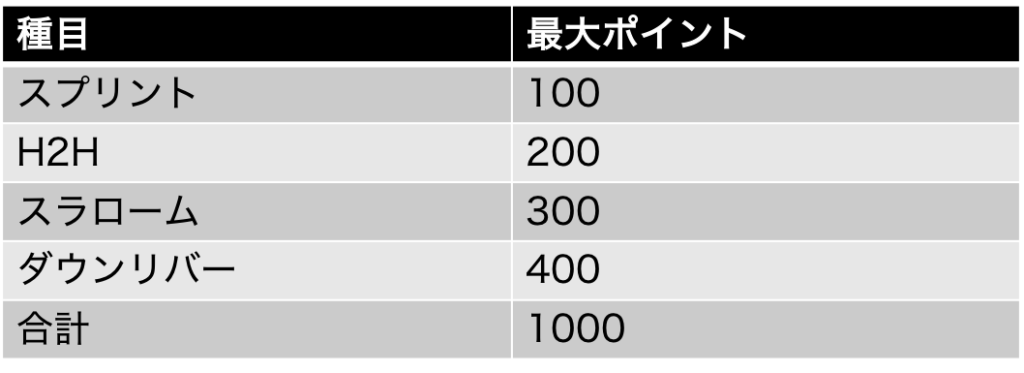

5.各種目の配点について

最後に4種目の配点についてです。

レースラフティングは4種目それぞれ配点が異なります。

以下の表のように、競技順にだんだん配点が高くなっていきます。

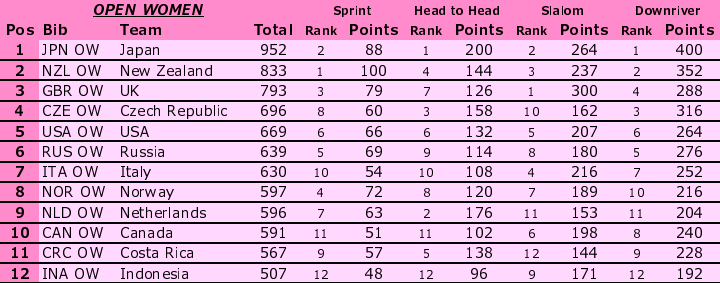

タイムの順位によって与えられる点数が決められており、下の表のような形で4種目の総合得点で勝敗が決まります。

タイムの順位によって与えられる点数が決められており、下の表のような形で4種目の総合得点で勝敗が決まります。

例えばスプリントの場合、下の表を見ると

1位→100ポイント(100%) 2位→88ポイント(88%) 3位→79ポイント(79%)…といったように決まっていきます。

IRF World Rafting Championship Argentina 2018 より 前回大会オープン女子の結果です

オープン女子、日本代表THE RIVER FACEが圧倒的強さで優勝!!

最後に、種目について情報提供してくださった藤川雄大選手、現地練習のお忙しい中本当にありがとうございます!

そんな藤川選手に一番好きな種目を聞いてみたところ、こんな答えをいただきました。

「全部」!!!

さすがすぎる。

競技特性というよりレース全体ということなんだそうです!

「性格的にきちっとではないんですよ~」とおっしゃっていましたが、

藤川選手らしい回答にとっても納得してしまいました!

さて、11/4から始まる世界選手権アルゼンチン大会に向けて、各種目について少し知っていただけましたでしょうか?

簡単なルールとご紹介でしたが

実際にレースを見ながら応援しながら、それぞれの種目の面白さを見つけてみてください!

ラフティンングファンの方もレースラフティングを初めて見る方も、一緒に応援しましょう!!!

シリーズのその他の記事はこちらから♪

- 1本目:ラフティング世界選手権大会の概要や日本から出場する4チームに関して:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその1」

- 2本目:ラフティング世界選手権大会場所アルゼンチンまでの道のり、大会が開催される街、大会前の練習風景レポート:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその2」

- 4本目:チーム・テイケイの選手の魅力を紹介!お忙しいのにインタビューしちゃいました!:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその4」

- 5本目:世界大会種目終了!それぞれの種目を振り返ります!:「ラフティング世界選手権アルゼンチン大会をHONKIで楽しむためのガイドその5」

LEAVE A REPLY